Il 16 marzo 1935, la Germania annunciò la nascita della Wehrmacht, che andava a sostituire il precedente Reichswehr. Dal 1º giugno dello stesso anno, le forze terrestri — prima conosciute come Reichsheer — presero ufficialmente il nome di Heer. Ne fecero parte anche l’aeronautica militare (Luftwaffe) e la marina da guerra (Kriegsmarine). Il comando supremo dell’intera struttura fu assunto dall’Oberkommando der Wehrmacht (OKW).

La storia operativa della Wehrmacht nella Seconda guerra mondiale

Prima dello scoppio della guerra, la Wehrmacht ebbe il suo primo impiego operativo nella guerra civile spagnola. Nel 1936, la Germania sostenne il generale Franco inviando la Legione Condor: oltre cinquemila uomini, aerei, mezzi corazzati, artiglieria e istruttori. L'intervento servì a mettere alla prova le nuove tecnologie, a formare ufficiali e a perfezionare la cooperazione tra le varie armi.

Nel marzo 1938, le truppe tedesche entrarono in Austria senza incontrare resistenza, completando l’annessione al Terzo Reich (Anschluss). Qualche mese dopo, con gli accordi di Monaco, la Germania ottenne la regione dei Sudeti, parte della Cecoslovacchia a maggioranza germanofona. Nella primavera del 1939, la Wehrmacht occupò anche il resto del territorio ceco, creando il Protettorato di Boemia e Moravia. Terminava così la fase di espansione senza veri combattimenti; da quel momento, iniziava un conflitto su vasta scala.

Il 1º settembre 1939, la Germania invase la Polonia. Dopo poche settimane, anche l’Unione Sovietica entrò nel paese da est. La campagna durò meno di un mese e si concluse con la spartizione del territorio. Regno Unito e Francia dichiararono guerra alla Germania.

In aprile 1940, Berlino lanciò l’operazione nel nord Europa: la Danimarca fu rapidamente occupata e in Norvegia si aprì il primo scontro diretto con le truppe anglo-francesi. A maggio iniziò l’offensiva contro Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia. Le difese alleate furono aggirate in poche settimane e il 22 giugno Parigi firmò l’armistizio. Intanto, anche l’Italia entrava in guerra a fianco della Germania.

Con l’Europa occidentale sotto controllo, il comando tedesco puntò alla Gran Bretagna. Nell’estate del 1940, la Luftwaffe e l’aviazione italiana condussero intensi bombardamenti quotidiani contro città e installazioni militari. Lo scopo era distruggere la RAF e aprire la strada a un’invasione. Ma la Royal Air Force resistette e l’operazione fu annullata: la Germania subì la sua prima battuta d’arresto.

Nella primavera del 1941, l’attenzione si spostò sul fronte sud. A febbraio, l’Afrikakorps di Erwin Rommel fu inviato in Libia per rafforzare l’alleato italiano, in difficoltà contro gli inglesi. Con un contrattacco rapido ed efficace, i tedeschi riconquistarono terreno fino al confine egiziano.

Poco dopo, si aprì la campagna nei Balcani. In aprile, la Wehrmacht intervenne in Jugoslavia dopo un cambio di governo contrario all’Asse. Il paese fu occupato in pochi giorni. Seguirono l’invasione della Grecia e la battaglia per l’isola di Creta, presa dai paracadutisti tedeschi nel maggio 1941 durante la prima operazione aviotrasportata su larga scala. Le perdite però furono elevate, e operazioni simili non vennero più ripetute. Gli Alleati, al contrario, trassero da Creta importanti lezioni per le loro future operazioni in Normandia e nei Paesi Bassi.

Il 22 giugno 1941, la Germania aprì il fronte orientale invadendo l’Unione Sovietica. L’avanzata si estese dal Baltico al Mar Nero: furono occupate le Repubbliche baltiche, la Bielorussia e gran parte dell’Ucraina. Le truppe arrivarono alle porte di Mosca, ma l’offensiva si fermò con l’arrivo dell’inverno. Nel 1942, il grosso delle forze fu concentrato a sud, verso il Volga. La battaglia di Stalingrado si concluse con l’accerchiamento e la resa della 6ª armata tedesca, comandata dal generale Paulus: una svolta decisiva sul fronte orientale.

A fine 1942, la situazione peggiorò anche in Africa. Dopo la sconfitta a El Alamein, le forze dell’Asse si ritirarono e nel maggio 1943 si arresero in Tunisia. Gli Alleati sbarcarono in Sicilia e poi nella penisola italiana, aprendo il fronte sud. Nel giugno 1944, con lo sbarco in Normandia, fu aperto anche il secondo fronte in Europa occidentale, che portò alla liberazione di Francia e Belgio. Nel frattempo, da est avanzava l’Armata Rossa.

All’inizio del 1945, gli Alleati erano ormai ai confini del Reich. In aprile, i sovietici avviarono l’assalto a Berlino. Dopo intensi combattimenti, la capitale cadde e il 8 maggio la Germania firmò la resa. La Wehrmacht cessò di esistere e le forze armate furono sciolte. Solo dieci anni dopo, alla Germania Ovest fu concesso di costituire una nuova forza armata: il Bundeswehr.

L’evoluzione della mimetizzazione dei veicoli della Wehrmacht

Nel corso della guerra, la mimetica dei mezzi della Wehrmacht subì diversi cambiamenti significativi, legati sia all’evoluzione della strategia militare sia alle condizioni ambientali dei vari fronti.

All’inizio, i veicoli da combattimento adottavano il motivo tricolore Buntfarbenanstrich, già in uso nel Reichswehr. I mezzi non destinati al fronte venivano invece verniciati nel classico Feldgrau (grigio da campo).

Nel 1937 fu introdotta una nuova combinazione: fondo grigio scuro con macchie marrone scuro, indicata nei documenti come Gerätanstrich dunkelgrau/dunkelbraun o, più semplicemente, neuer Buntfarbenanstrich. Nell’estate del 1940 il marrone fu abbandonato e si passò a una colorazione uniforme Dunkelgrau.

Durante i mesi invernali, i veicoli venivano riverniciati con vernice bianca a base d’acqua, facilmente rimovibile o soggetta a usura naturale.

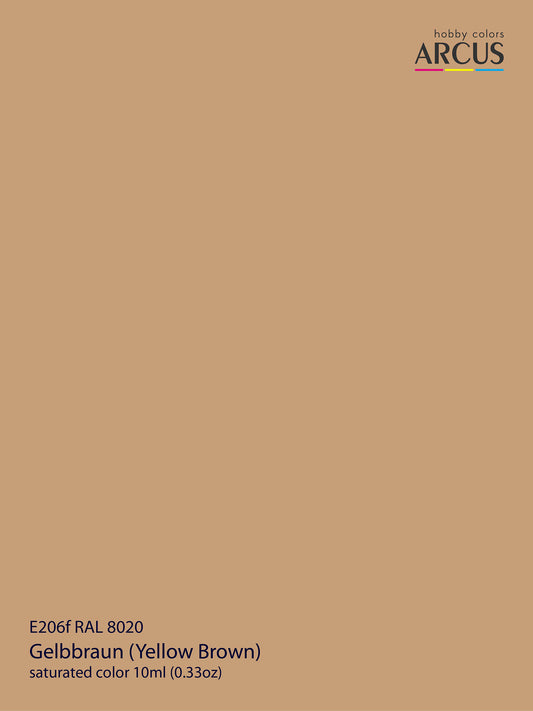

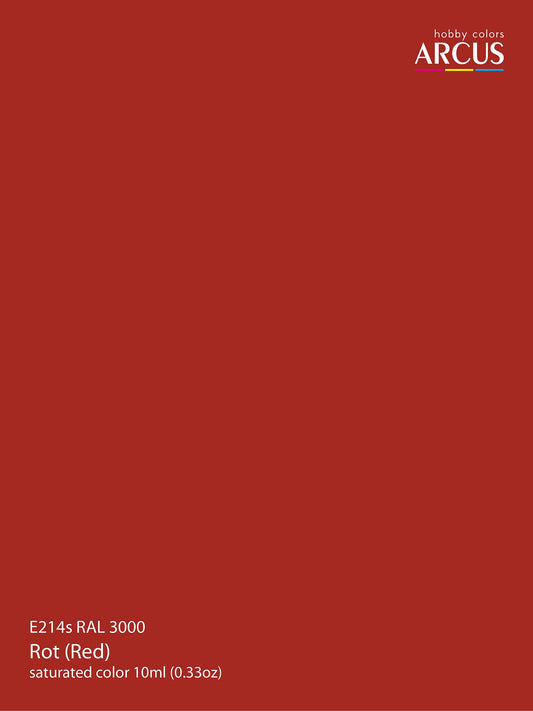

Con l’inizio delle operazioni in Nord Africa, fu introdotta una mimetica adatta all’ambiente desertico. Nel marzo 1941 si adottò uno schema bicolore: giallo-marrone (Gelbbraun) combinato con grigio-sabbia (Grau), applicato sopra la vernice standard europea. Nel marzo 1942, entrambi i colori vennero sostituiti con nuove tonalità più adatte al teatro operativo.

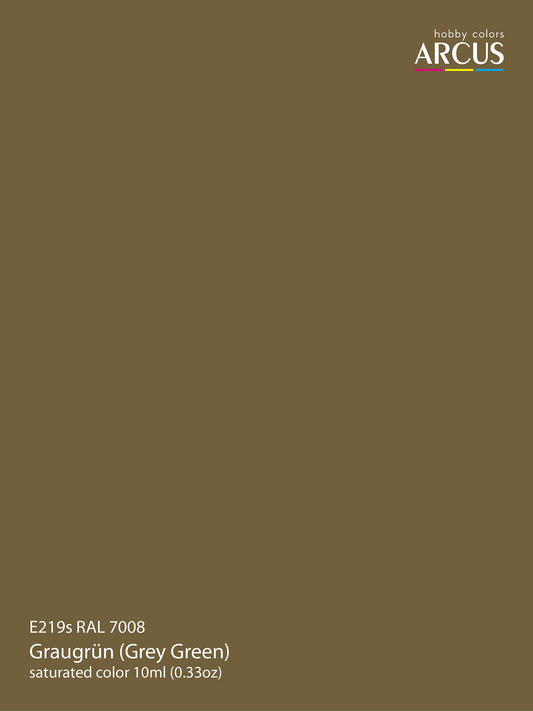

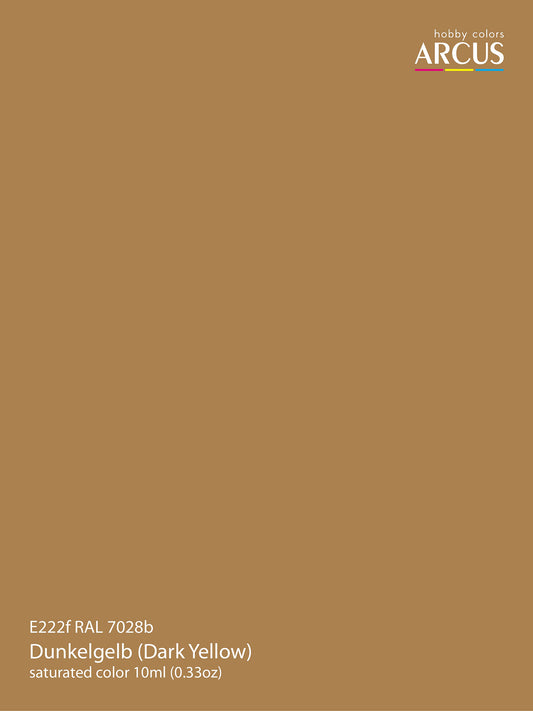

Anche lo schema europeo fu rivisto: il grigio, efficace nelle aree urbane dell’Europa occidentale, si rivelò inadeguato nelle ampie distese del fronte orientale. Nella primavera del 1943 si introdusse il Dunkelgelb (giallo scuro) come colore base, abbinato a macchie di Rotbraun (marrone rossiccio) e Olivgrün (verde oliva) secondo il nuovo schema Tarnanstriche.

Nel 1945, con la crescente scarsità di risorse, fu adottato lo Sparanstrich — una mimetica semplificata. I colori venivano applicati direttamente sulla superficie preparata, senza uno strato uniforme di base. Anche la tonalità principale cambiò: al posto del Dunkelgelb si usò l’Olivgrün. Negli ultimi mesi di guerra, per mancanza di materiali, molti componenti rimasero semplicemente in primer rosso-marrone, senza alcuna verniciatura finale.

Standard cromatici dell’esercito tedesco nella Seconda guerra mondiale

In Germania, la codifica dei colori per i veicoli militari iniziò già prima della nascita della Wehrmacht. Nel 1927, il Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (Comitato imperiale per le condizioni di fornitura) introdusse una gamma industriale di 40 tonalità, nota come RAL 840. Questa palette divenne la base dei successivi codici cromatici impiegati anche in ambito militare.

Fino al 1941, le vernici per i mezzi corazzati venivano identificate tramite nome e numero: ad esempio Grün Nr. 28 (verde n. 28) o Schwarz Nr. 5 (nero n. 5). Tuttavia, il sistema non prevedeva standard visivi unificati, rivelandosi poco adatto alla produzione su larga scala e a un’applicazione coerente in ambito militare.

Il 10 febbraio 1941 il sistema fu riorganizzato: si abbandonò la vecchia nomenclatura in favore di codici a quattro cifre secondo lo standard RAL. Così, Dunkelgrau Nr. 46 (grigio scuro n. 46) divenne RAL 7021 Dunkelgrau, Grün Nr. 28 fu convertito in RAL 6007 Grün, e così via. La nuova classificazione permise di uniformare le tonalità, semplificare la logistica e introdurre un sistema unico valido per tutta l’esercito. Lo standard RAL è tuttora largamente utilizzato, sia in ambito militare che civile.