Le 16 mars 1935, l’Allemagne annonce la création de la Wehrmacht, qui remplace officiellement l’ancien Reichswehr. Dès le 1er juin, ses forces terrestres — jusqu’alors désignées sous le nom de Reichsheer — prennent le nom de Heer, branche terrestre de la nouvelle organisation militaire. La Wehrmacht intègre également les forces aériennes (Luftwaffe) et la marine de guerre (Kriegsmarine). L’ensemble est placé sous l’autorité du commandement suprême des forces armées, l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW).

Historique opérationnel de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale

Avant même le déclenchement du conflit mondial, la Wehrmacht connaît son premier engagement réel lors de la guerre civile espagnole. En 1936, l’Allemagne apporte son soutien au général Franco en envoyant en Espagne la Légion Condor : plus de cinq mille hommes, avec avions, blindés, pièces d’artillerie et encadrement militaire. Cette intervention sert de terrain d’expérimentation pour les équipements modernes, la formation des officiers et la coordination entre les différentes branches des forces armées.

En mars 1938, la Wehrmacht entre en Autriche sans rencontrer de résistance — l’annexion, connue sous le nom d’Anschluss, rattache le pays au Troisième Reich. Quelques mois plus tard, à l’automne, la signature des accords de Munich permet à l’Allemagne d’obtenir les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie à majorité germanophone. Au printemps 1939, les troupes allemandes occupent sans combat le reste du territoire tchèque, donnant naissance au protectorat de Bohême-Moravie. C’est la fin d’une phase d’expansion sans opposition militaire majeure — la véritable guerre est sur le point de commencer.

Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht lance une offensive générale contre la Pologne. Quelques semaines plus tard, les troupes soviétiques pénètrent à leur tour dans le pays depuis l’est. La campagne est brève : en moins d’un mois, la Pologne est partagée entre l’Allemagne et l’URSS. En réaction, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.

La Wehrmacht se tourne ensuite vers l’Europe du Nord. En avril 1940, l’Allemagne occupe le Danemark et engage une offensive en Norvège, où elle affronte pour la première fois les forces occidentales. En mai, elle déclenche une campagne éclair contre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, puis contre la France. En quelques semaines, les lignes alliées sont brisées, et le 22 juin, la France capitule. L’Italie rejoint alors le conflit aux côtés de l’Allemagne.

Forte de ses succès en Europe occidentale, l’Allemagne concentre ensuite ses efforts sur le Royaume-Uni. Durant l’été 1940, la Luftwaffe, appuyée par l’aviation italienne, mène une vaste campagne de bombardement. Pendant plusieurs mois, des raids massifs visent les villes et infrastructures britanniques. L’objectif est de neutraliser la Royal Air Force, briser la défense insulaire et préparer une invasion. Mais la RAF résiste, infligeant à l’Allemagne son premier revers majeur.

Au printemps 1941, le commandement allemand engage une nouvelle série d’opérations dans le sud. En février, l’Afrikakorps du général Erwin Rommel est déployé en Libye pour soutenir l’armée italienne, mise en difficulté face à l’avancée britannique. Un contre-offensive rapide permet de stabiliser le front et de repousser les Alliés jusqu’aux abords de l’Égypte.

La campagne des Balkans débute peu après. En avril, la Wehrmacht envahit la Yougoslavie, en réponse au renversement d’un gouvernement qui refusait de s’aligner sur l’Axe Berlin-Rome. Le pays est conquis en quelques jours. L’Allemagne attaque ensuite la Grèce, où les forces alliées tentent de contenir l’avancée allemande. En mai 1941, la prise de la Crète par les parachutistes allemands marque la première grande opération aéroportée de l’histoire. Malgré la victoire, les pertes sont si lourdes que le haut commandement renonce à ce type d’action à grande échelle. Côté allié, cette opération servira de modèle pour le développement des forces aéroportées, qui seront déployées plus tard aux Pays-Bas lors de l’opération manquée « Market Garden » et lors du débarquement réussi en Normandie.

Après les campagnes en Afrique du Nord et dans les Balkans, l’Allemagne ouvre un nouveau front majeur : le 22 juin 1941, la Wehrmacht lance l’invasion de l’Union soviétique. L’offensive s’étend de la Baltique à la mer Noire : les forces allemandes s’emparent des États baltes, de la Biélorussie, de l’Ukraine et atteignent les abords de Moscou. Mais l’avancée s’interrompt avec l’arrivée de l’hiver. En 1942, l’effort principal est redirigé vers le sud, en direction de la Volga, artère stratégique du pays. La bataille de Stalingrad se conclut par l’encerclement et la reddition de la 6e armée, commandée par le général Friedrich Paulus — un tournant décisif sur le front de l’Est.

La fin de 1942 marque aussi un tournant défavorable en Afrique du Nord. La défaite à El Alamein entraîne une retraite allemande, et en mai 1943, les forces de l’Axe capitulent en Tunisie. Les Alliés débarquent en Sicile, puis dans le sud de la péninsule italienne, amorçant la campagne d’Italie. En juin 1944, le débarquement en Normandie ouvre un second front en Europe occidentale, lançant la libération de la France et de la Belgique. De leur côté, l’Armée rouge progresse depuis l’est et mène l’offensive sur tout le front oriental.

Au début de l’année 1945, les forces alliées atteignent les frontières du Reich. En avril, l’armée soviétique lance l’assaut sur Berlin. Après de violents combats, la ville tombe. Le 8 mai, l’Allemagne nazie capitule. La Wehrmacht cesse d’exister et les Alliés dissolvent officiellement les restes de ses structures militaires. Ce n’est qu’une décennie plus tard que la République fédérale d’Allemagne est autorisée à former une nouvelle armée — la Bundeswehr.

Évolution des camouflages des véhicules de la Wehrmacht

Au fil du conflit, les schémas de camouflage appliqués aux véhicules de la Wehrmacht ont été profondément modifiés. Ces changements répondaient à la fois à l’évolution de la doctrine militaire et aux réalités du terrain sur les différents fronts.

Dans les premières années, les véhicules de combat conservent le camouflage tricolore dit « multicolore » (Buntfarbenanstrich), hérité du Reichswehr, tandis que les véhicules non combattants sont peints en gris de campagne (Feldgrau).

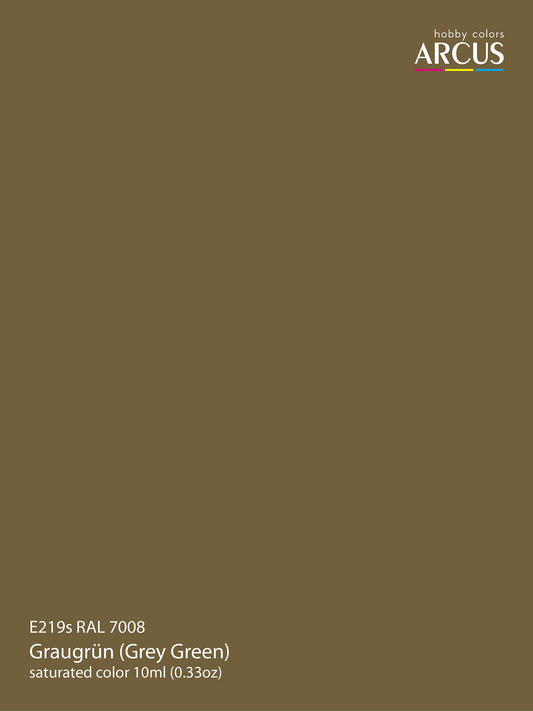

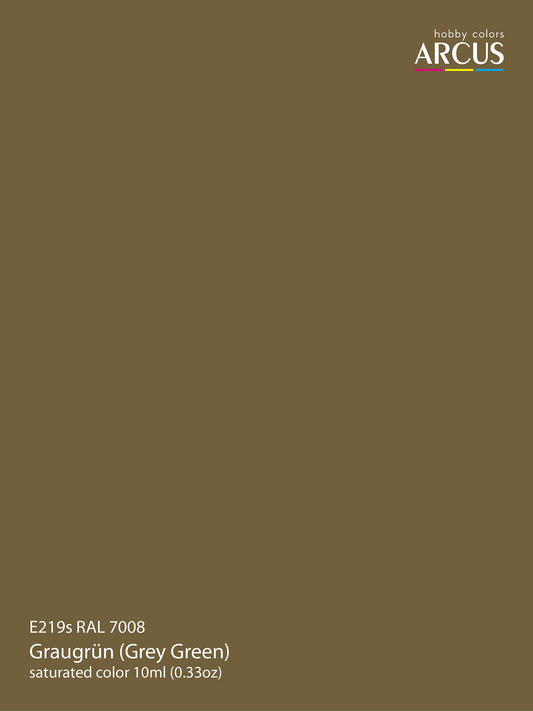

En 1937, un nouveau schéma est introduit : une base gris foncé avec des taches brun foncé (dunkelgrau/dunkelbraun). Ce camouflage est officiellement désigné sous le nom de « nouveau multicolore » (neuer Buntfarbenanstrich). À l’été 1940, les taches brunes sont supprimées, et tous les véhicules sont alors recouverts d’une couche uniforme de gris foncé (Dunkelgrau).

En hiver, on applique une peinture blanche à base d’émulsion, prévue pour être effacée facilement ou se dégrader naturellement avec les intempéries.

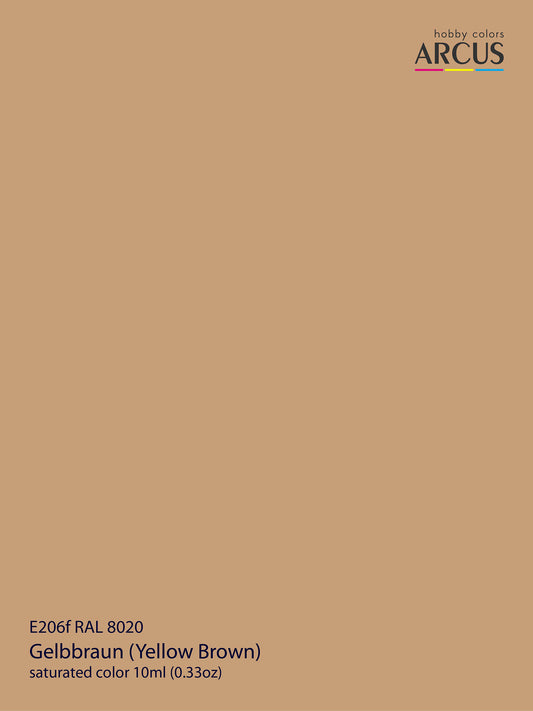

Avec le lancement des opérations en Afrique du Nord, un nouveau camouflage adapté au désert devient nécessaire. En mars 1941, un schéma bicolore est mis en place : brun-jaune (Gelbbraun) et sable grisé (Grau), appliqués par-dessus la teinte standard européenne. En mars 1942, ce schéma est entièrement revu, et de nouvelles teintes sont introduites pour mieux répondre aux conditions climatiques et tactiques locales.

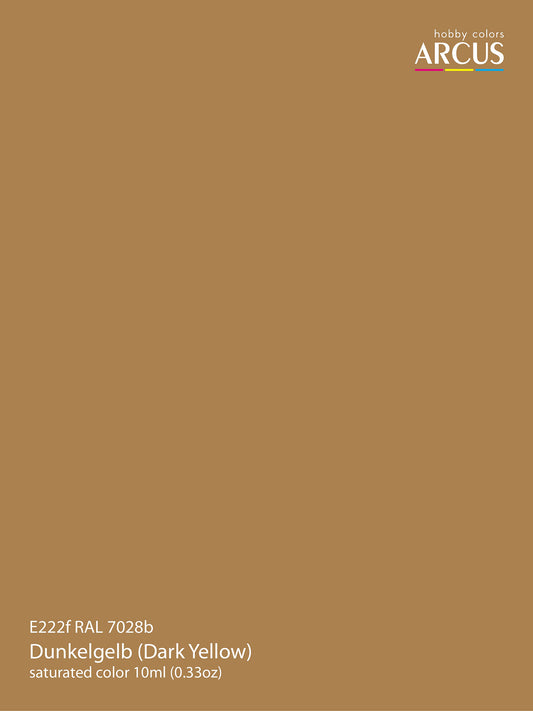

Sur le front de l’Est, le gris foncé, adapté aux environnements urbains de l’Ouest, se montre peu efficace dans les plaines découvertes. Face à ces contraintes, le printemps 1943 marque l’adoption d’une teinte de base jaune foncé (Dunkelgelb). Un nouveau camouflage (Tarnanstrich) est alors recommandé, combinant cette base avec des motifs brun-rouge (Rotbraun) et vert olive (Olivgrün).

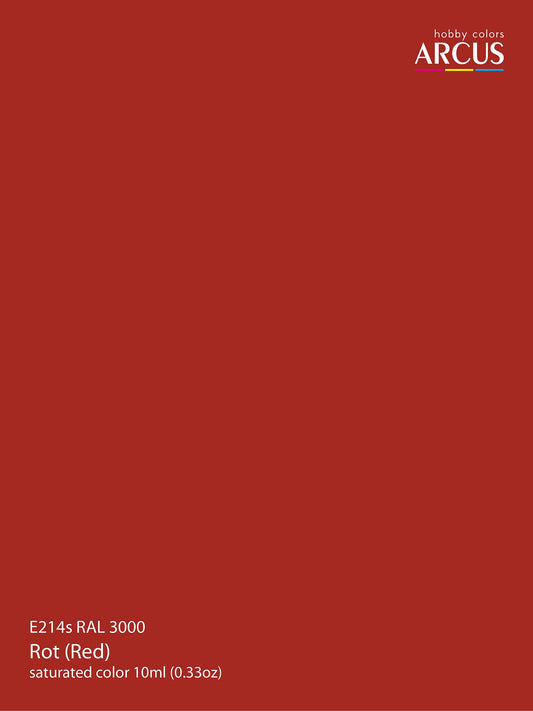

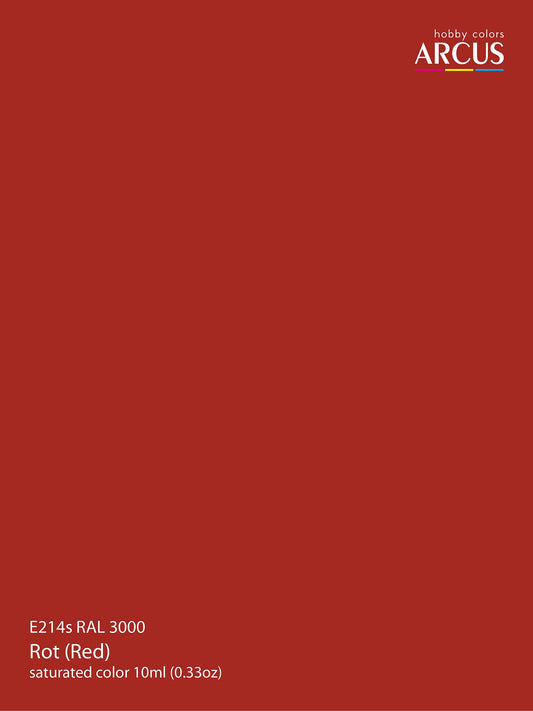

Début 1945, la pénurie de ressources impose une simplification. Jusqu’alors, on appliquait une couche complète de jaune foncé avant les motifs ; désormais, on adopte un camouflage économique (Sparanstrich), en appliquant directement les couleurs sur l’apprêt sans couche de fond. Ce dernier change également : le vert olive (Olivgrün) remplace le jaune foncé comme teinte de base. Dans les derniers mois de la guerre, par manque de peinture, certains éléments restent à nu, recouverts uniquement d’un primaire rouge brun (Rotbraun).

Normes de couleurs de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale

La standardisation des teintes appliquées au matériel militaire allemand remonte à bien avant la création de la Wehrmacht. Dès 1927, le Comité impérial pour les conditions de livraison (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) met en place un système général de couleurs industrielles, appelée RAL 840 — une palette de 40 teintes qui formera la base des futures normes militaires.

Jusqu’en 1941, les peintures utilisées pour les véhicules blindés étaient désignées par un nom et un numéro, comme le vert n°28 (Grün Nr. 28) ou le noir n°5 (Schwarz Nr. 5). Cette méthode ne s’appuyait toutefois sur aucun standard de teinte réellement uniforme. Dans le contexte d’une production de masse, elle s’avère trop imprécise pour assurer une logistique centralisée et une application cohérente des schémas de camouflage.

Le 10 février 1941, le système de désignation est réorganisé : les anciennes appellations sont remplacées par des indices à quatre chiffres, conformes à la norme RAL. Ainsi, le gris foncé Dunkelgrau Nr. 46 devient RAL 7021 Dunkelgrau, le vert Grün Nr. 28 devient RAL 6007 Grün, et ainsi de suite. Cette réforme permet d’unifier les teintes, de rationaliser les livraisons et d’introduire un langage commun pour l’ensemble des forces armées. Le standard RAL est toujours en usage aujourd’hui, aussi bien dans le domaine militaire que dans le secteur civil.

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :arcus-hobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :arcus-hobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :arcus-hobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :arcus-hobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par

VenteDistributeur :Arcus HobbyPrix habituel $1.69 USDPrix habituelPrix unitaire par