Am 16. März 1935 wurde aus der bisherigen Reichswehr offiziell die Wehrmacht. Damit änderten sich nicht nur die Strukturen, sondern auch die Bezeichnungen der Teilstreitkräfte: Aus dem „Reichsheer“ wurde ab dem 1. Juni das „Heer“. Neben dem Heer gehörten zur neuen Wehrmacht auch die Luftwaffe und die Kriegsmarine. Die oberste Führung aller drei Waffengattungen übernahm das Oberkommando der Wehrmacht (OKW).

Der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Die ersten Kampferfahrungen sammelte die Wehrmacht noch vor dem Zweiten Weltkrieg – im Spanischen Bürgerkrieg. 1936 unterstützte Deutschland General Franco und entsandte die Legion Condor mit über 5.000 Mann, Flugzeugen, Panzern, Artillerie und Ausbildern nach Spanien. Der Einsatz diente als Testfeld für neue Ausrüstung, die Ausbildung von Offizieren und die Zusammenarbeit zwischen Heer, Luftwaffe und anderen Teilstreitkräften.

Im März 1938 marschierte die Wehrmacht ohne Widerstand in Österreich ein – der sogenannte „Anschluss“ an das Deutsche Reich. Nur wenige Monate später, im Herbst, erzwang Deutschland im Rahmen des Münchener Abkommens die Abtretung des Sudetenlandes mit seiner mehrheitlich deutschsprachigen Bevölkerung. Im Frühjahr 1939 folgte die Besetzung der restlichen tschechischen Gebiete, die fortan als Protektorat Böhmen und Mähren verwaltet wurden. Damit endete die Phase der Expansion ohne größeren militärischen Widerstand – es folgte der offene Krieg.

Am 1. September 1939 begann die Wehrmacht den Angriff auf Polen. Wenige Wochen später marschierte auch die Rote Armee von Osten ein. Nach knapp einem Monat war die polnische Armee geschlagen und das Land zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt. Großbritannien und Frankreich erklärten Deutschland den Krieg.

Im Frühjahr 1940 weitete sich der Konflikt nach Nordeuropa aus: Deutschland besetzte Dänemark und begann die Invasion Norwegens – dort kam es erstmals zu direkten Kämpfen mit westalliierten Truppen. Im Mai folgte der Angriff auf Belgien, die Niederlande und Luxemburg, danach auf Frankreich. Innerhalb weniger Wochen war der deutsche Durchbruch gelungen, und am 22. Juni 1940 kapitulierte Frankreich. Inzwischen war auch Italien an der Seite Deutschlands in den Krieg eingetreten.

Nach dem schnellen Sieg im Westen konzentrierte sich das Oberkommando der Wehrmacht auf die britischen Inseln. Im Sommer 1940 begannen Luftwaffe und die italienische Luftwaffe eine großangelegte Luftoffensive gegen Großbritannien. Ziel war es, die britische Luftwaffe auszuschalten und eine Invasion vorzubereiten. Trotz massiver Luftangriffe hielten die Royal Air Force stand – die Invasionspläne wurden schließlich aufgegeben. Es war die erste große Niederlage Deutschlands im Krieg.

Im Frühjahr 1941 verlagerte sich der Schwerpunkt nach Süden. Im Februar wurde das Deutsche Afrikakorps unter General Erwin Rommel nach Libyen entsandt, um die dort kämpfenden italienischen Truppen zu unterstützen. Durch entschlossene Gegenangriffe gelang es, die Lage zu stabilisieren und die Alliierten bis an die ägyptische Grenze zurückzudrängen.

Wenig später begann der Balkanfeldzug: Im April 1941 marschierte die Wehrmacht nach einem Regierungswechsel in Jugoslawien ein – die neue Führung hatte sich von der Achse Berlin–Rom distanziert. Innerhalb kurzer Zeit war das Land besetzt. Anschließend folgte der Angriff auf Griechenland, wo sich britische und griechische Truppen vergeblich zur Wehr setzten. Im Mai startete die Wehrmacht mit dem Unternehmen „Merkur“ die Invasion Kretas – die erste große Luftlandeoperation der Kriegsgeschichte. Trotz des Erfolgs waren die Verluste so hoch, dass auf weitere Einsätze dieser Art verzichtet wurde. Die Alliierten hingegen zogen aus den Kämpfen auf Kreta Lehren – sie setzten später Fallschirmjäger unter anderem in der gescheiterten Operation „Market Garden“ sowie am D-Day in der Normandie ein.

Am 22. Juni 1941 begann die nächste Phase des Krieges: Der Angriff auf die Sowjetunion. Der Vormarsch erfolgte auf breiter Front – von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Baltikum, Belarus und große Teile der Ukraine wurden besetzt, die Wehrmacht rückte bis vor Moskau vor. Doch im Winter kam der Vormarsch zum Erliegen. 1942 verlagerte sich der Schwerpunkt nach Süden – Richtung Wolga. Die Kämpfe um Stalingrad endeten im Kessel und der Kapitulation der 6. Armee unter Generaloberst Friedrich Paulus. Diese Niederlage markierte die Wende an der Ostfront.

Ende 1942 verschlechterte sich auch die Lage in Nordafrika. Nach der Niederlage bei El Alamein musste die Wehrmacht zurückweichen. Im Mai 1943 kapitulierten die deutschen Truppen in Tunesien. Es folgte die alliierte Invasion auf Sizilien und später auf dem italienischen Festland. Im Juni 1944 eröffneten die westlichen Alliierten mit der Landung in der Normandie die zweite Front in Europa – Frankreich und Belgien wurden nach und nach befreit. Im Osten drängte gleichzeitig die Rote Armee stetig weiter vor.

Anfang 1945 standen alliierte Truppen an den Grenzen des Reichs. Im April begann die Rote Armee mit dem Sturm auf Berlin. Nach heftigen Straßenkämpfen fiel die Hauptstadt, und am 8. Mai unterzeichnete Deutschland die bedingungslose Kapitulation. Die Wehrmacht hörte auf zu existieren, die verbliebenen Strukturen wurden von den Alliierten zerschlagen. Erst zehn Jahre später wurde der Bundesrepublik Deutschland wieder erlaubt, eigene Streitkräfte aufzustellen – die Bundeswehr.

Entwicklung der Tarnanstriche bei Wehrmacht-Fahrzeugen

Die Tarnlackierungen deutscher Fahrzeuge änderten sich im Laufe des Krieges mehrfach grundlegend. Ausschlaggebend dafür waren strategische Überlegungen ebenso wie die jeweiligen Einsatzgebiete und klimatischen Bedingungen.

Zu Beginn orientierte sich die Wehrmacht an den Vorgaben der Reichswehr: Gefechtsfahrzeuge erhielten den dreifarbigen Buntfarbenanstrich, während nicht-kampffähige Fahrzeuge im üblichen Feldgrau lackiert wurden. Mehr dazu findet man unter Reichswehr.

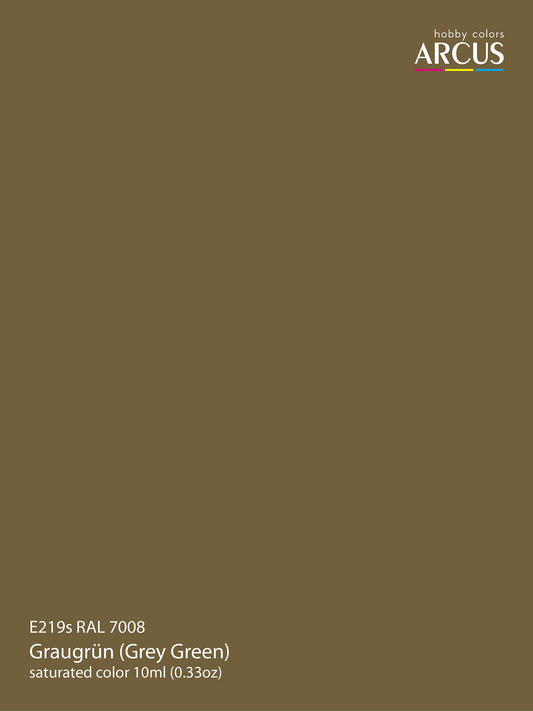

1937 wurde ein neuer Tarnanstrich eingeführt: ein dunkler Grauton als Grundfarbe mit unregelmäßigen Flecken in Dunkelbraun. Diese Kombination lief in den Unterlagen unter der Bezeichnung Gerätanstrich dunkelgrau/dunkelbraun oder einfach „neuer Buntfarbenanstrich“. Ab Sommer 1940 entfiel das Dunkelbraun – Fahrzeuge wurden nun komplett in Dunkelgrau (RAL 7021) gestrichen.

Für den Wintereinsatz kam eine abwaschbare weiße Tarnfarbe zum Einsatz. Diese Emulsion ließ sich leicht wieder entfernen oder verblasste durch Witterungseinflüsse von selbst.

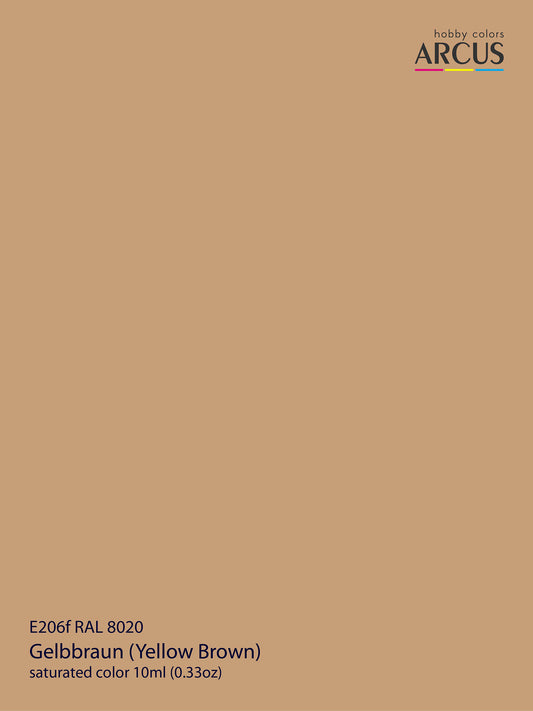

Mit Beginn der Kämpfe in Nordafrika wurde ein neuer Wüstentarnanstrich notwendig. Ab März 1941 verwendete man eine zweifarbige Kombination aus Gelbbraun und einem graubeigen Ton, der auf den bestehenden europäischen Dunkelgrau-Grundlack aufgetragen wurde. Bereits im März 1942 erfolgte eine Überarbeitung: Die ursprünglichen Farben wurden durch neue ersetzt, die besser an die dortigen Licht- und Bodenverhältnisse angepasst waren.

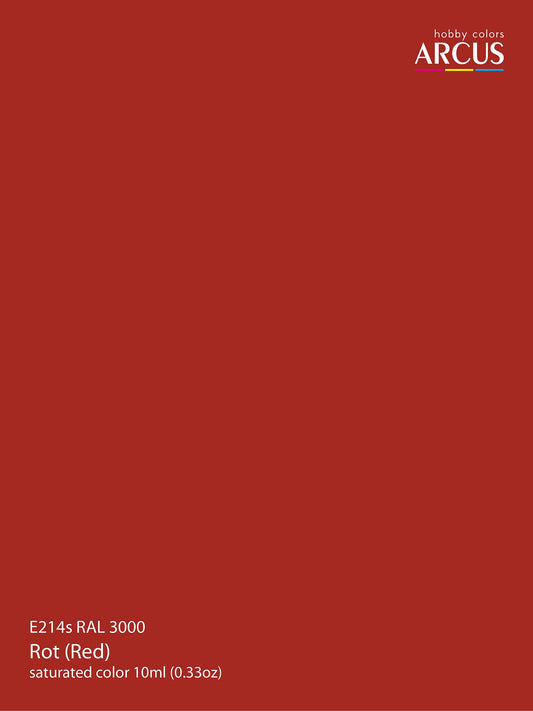

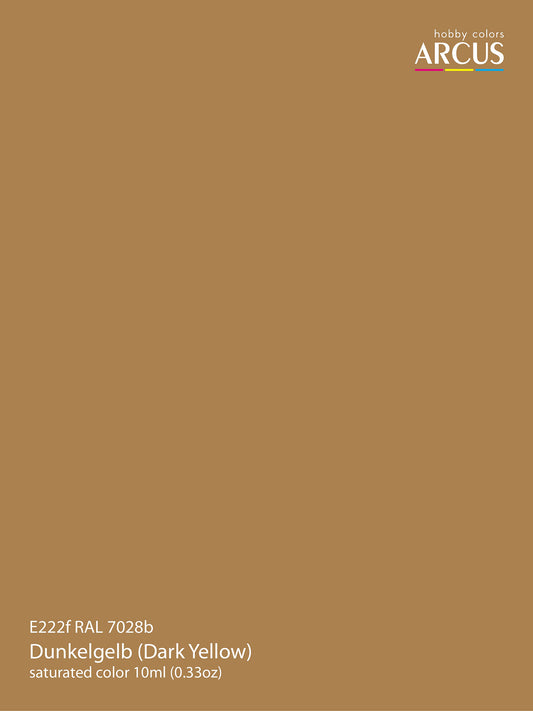

Auch in Europa war eine Anpassung nötig: Das dunkle Grau, das in städtischer Umgebung des Westens gut funktionierte, war auf dem offenen Terrain der Ostfront deutlich weniger effektiv. Im Frühjahr 1943 wurde Dunkelgelb (RAL 7028) als neue Grundfarbe eingeführt. Dazu kamen unregelmäßige Tarnflecken in Rotbraun (RAL 8012) und Olivgrün (RAL 6003), die entweder werksseitig oder direkt im Feld aufgebracht wurden – je nach Verfügbarkeit und Einheit.

Anfang 1945 wurden die Lackierrichtlinien erneut geändert – diesmal aus rein praktischen Gründen: Rohstoffknappheit und Produktionsdruck führten zum sogenannten Sparanstrich. Anstelle eines vollflächigen Grundanstrichs wurden Tarnfarben direkt auf den Rostschutzgrund (meist Rotbraun) aufgetragen. Zudem wich das Dunkelgelb zunehmend einem olivgrünen Ton als Grundfarbe. In den letzten Kriegswochen blieben manche Bauteile sogar komplett unlackiert – sie wurden lediglich mit Grundierung versehen und so ausgeliefert.

Farbvorgaben der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Die Vereinheitlichung von Farbtönen für Militärfahrzeuge begann in Deutschland schon vor der Wehrmacht. 1927 legte der Reichsausschuss für Lieferbedingungen (RAL) eine industrielle Farbskala mit 40 Tönen fest – bekannt als RAL 840. Diese Farbtafel wurde später zur Grundlage für die militärischen Anstrichvorgaben.

Bis 1941 wurden Tarnfarben oft nur mit Namen und Nummern geführt, etwa Grün Nr. 28 oder Schwarz Nr. 5. Da es dabei keine festen Farbmuster gab, kam es in der Serienproduktion schnell zu Abweichungen – besonders bei zentraler Belieferung und einheitlichen Tarnplänen.

Am 10. Februar 1941 wurde das System umgestellt: Statt einfacher Nummernkennzeichnungen bekamen die Farben feste RAL-Codes. Aus Dunkelgrau Nr. 46 wurde RAL 7021 Dunkelgrau, aus Grün Nr. 28 wurde RAL 6007 Grün. Damit ließ sich die Farbgebung standardisieren und die Logistik vereinfachen – eine einheitliche Lösung für die gesamte Armee. Das RAL-System wird auch heute noch im militärischen und zivilen Bereich verwendet.

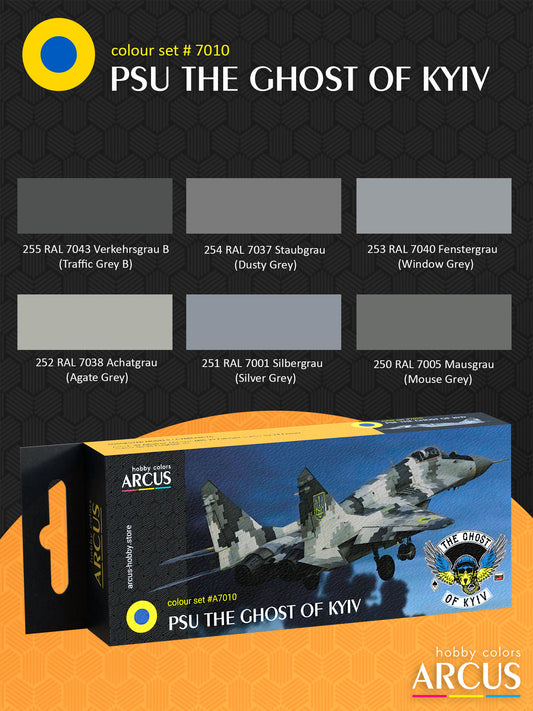

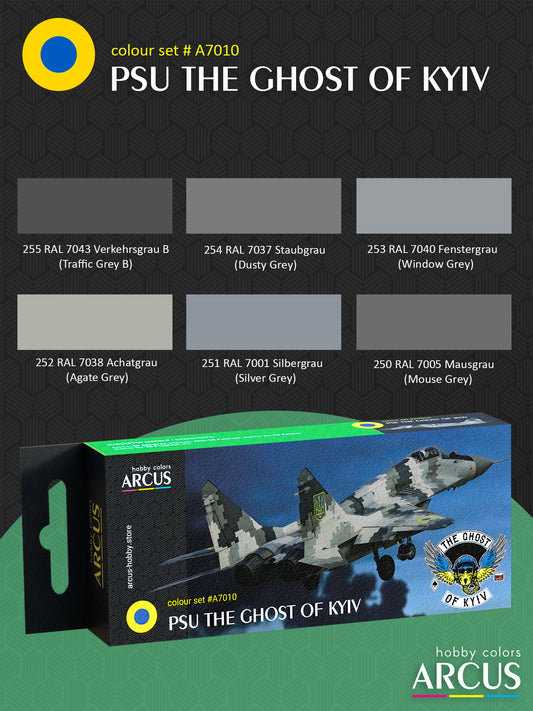

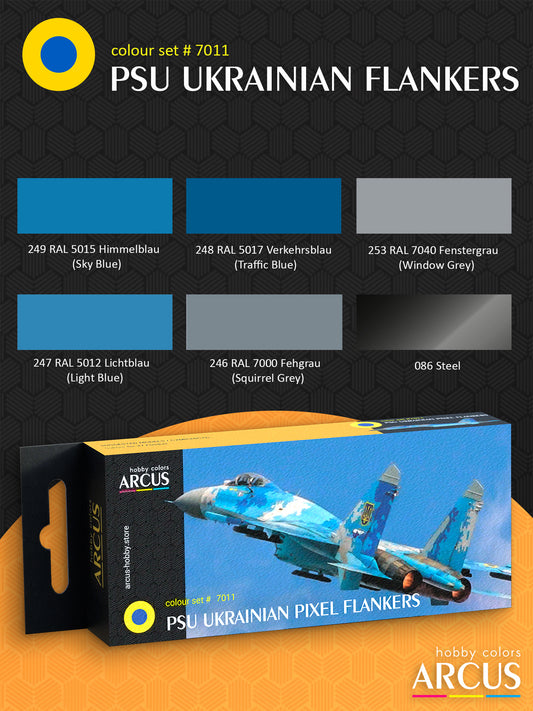

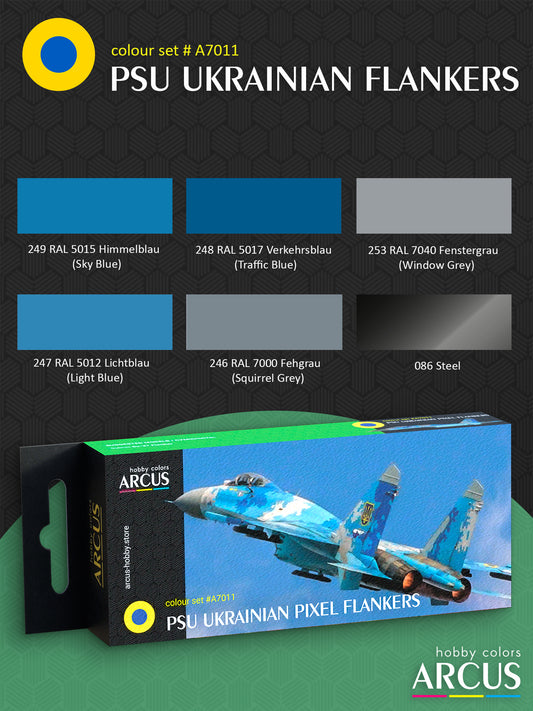

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro

SaleAnbieter:Arcus HobbyNormaler Preis $1.44 USDNormaler PreisGrundpreis pro