Während des Zweiten Weltkriegs spielte die Königliche Rumänische Luftwaffe, offiziell als Aeronautica Regală Română bekannt, eine entscheidende Rolle in den militärischen Operationen. Ihre Hauptaufgaben umfassten die Unterstützung der Bodentruppen, Luftaufklärung, Bombardierungen und die Luftraumsicherung.

Die Geschichte der Königlichen Rumänischen Luftstreitkräfte

Die Königlichen Rumänischen Luftstreitkräfte (rum. Aeronautica Regală Română) wurden am 1. Januar 1924 gegründet und gingen aus dem früheren Rumänischen Luftfahrtkorps (rum. Corpul Aerian Român) hervor. Sie entwickelten sich zu einer der schlagkräftigsten Luftstreitkräfte in Südosteuropa.

Bereits vor der ungarischen Annexion Nordsiebenbürgens im Jahr 1940 kam es zu Luftgefechten mit den Königlich Ungarischen Luftstreitkräften. Um auf ungarische Luftraumverletzungen zu reagieren, wurde die 51. Jagdstaffel (rum. Escadrila 51 Vânătoare) der 1. Jagdflottille (rum. Flotila 1 Vânătoare), ausgerüstet mit Heinkel He 112, auf den Flugplatz Someșeni in Klausenburg verlegt. Sie verstärkte dort die 2. Jagdflottille (rum. Flotila 2 Vânătoare), die mit veralteten PZL P.11 operierte. Am 28. August 1940 gelang es Leutnant Nicolae Polizu-Micșunești, ein ungarisches Caproni Ca.135 nahe Berveni abzuschießen.

Während des Krieges kooperierten die Königlichen Rumänischen Luftstreitkräfte eng mit der deutschen Luftwaffe und nahmen an Offensiven in der Südukraine und auf der Krim teil. Nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad wurde das südliche Luftkommando der Achsenmächte nach Bukarest verlegt. Rumänische und bulgarische Luftstreitkräfte führten gemeinsame Patrouillen und Aufklärungsmissionen über dem Schwarzen Meer durch. Zudem waren die rumänischen Luftstreitkräfte für den Schutz der Ölraffinerien in Ploiești und Bukarest gegen alliierte Bombenangriffe sowie für die Sicherung von Achsen-Konvois im Schwarzen Meer verantwortlich. Während dieser Einsätze standen rumänische Piloten den amerikanischen und britischen Luftstreitkräften gegenüber.

Die rumänischen Luftstreitkräfte setzten eine breite Palette an Flugzeugtypen ein, darunter deutsche und italienische Modelle wie die Messerschmitt Bf 109 und Heinkel He 112 sowie rumänische Eigenentwicklungen wie die IAR 80 und IAR 81. Auch erbeutete Flugzeuge kamen in Kampfeinsätzen zum Einsatz.

Nach dem Regierungswechsel am 23. August 1944 wechselte Rumänien die Seiten und schloss sich der Sowjetunion an. Die rumänischen Luftstreitkräfte kämpften nun gegen deutsche und ungarische Streitkräfte in Siebenbürgen und der Slowakei. Während der Kämpfe um Bukarest schossen rumänische Piloten 22 deutsche Flugzeuge ab, darunter drei Me 323 Gigant, und zerstörten fünf weitere am Boden. Zwischen dem 4. September 1944 und dem Kriegsende beanspruchten sie den Abschuss von 101 feindlichen Flugzeugen bei einem eigenen Verlust von 30 Maschinen.

1. Fliegerkorps

Das 1. Fliegerkorps (rum. Corpul 1 Aerian) wurde am 1. Januar 1943 aus der Luftkampfgruppe (rum. Grupul de Luptă Aeriană) gebildet. Es war der wichtigste rumänische Luftverband an der Ostfront. Doch seine Geschichte endete nicht mit den Kämpfen gegen die Rote Armee – nach dem Seitenwechsel Rumäniens im August 1944 unterstützte das Korps die rumänischen und sowjetischen Truppen bei den Kämpfen um Siebenbürgen, Ungarn und die Tschechoslowakei.

Die Luftkampfgruppe, gegründet im Juni 1941, war der zentrale rumänische Luftkampfverband während der Operation „Barbarossa“. Sie bestand aus der 1. und 2. Jagdflottille (rum. Flotila 1 și 2 Vânătoare), der 1. und 2. Bomberflottille (rum. Flotila 1 și 2 Bombardament) sowie der 2. Gardeflottille (rum. Flotila 2 Gardă Aviație). Insgesamt verfügte sie über rund 253 Kampfflugzeuge.

Die Piloten dieser Einheit nahmen an den Kämpfen um Bessarabien und an der Belagerung von Odessa teil. In dieser Zeit führten sie über 800 Kampfeinsätze durch, beanspruchten den Abschuss von über 250 feindlichen Flugzeugen, verloren aber selbst 16 Jagdmaschinen. Nach Abschluss der Kampagne von 1941 wurde die Gruppe aufgelöst, aber bald unter dem Kommando von General Ermil Gheorghiu wieder aufgestellt. Im Herbst 1942 wurde eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Luftflotte 4 beschlossen, insbesondere zur Begleitung deutscher Bomber bei Angriffen auf Stalingrad.

Von Flugplätzen in Tatsinskaja und Morosowsk aus führten rumänische Piloten Aufklärungs-, Jagd- und Bombereinsätze durch, um deutsche und rumänische Truppen in der Schlacht um Stalingrad zu unterstützen. Doch die Lage änderte sich rasch – nach der Evakuierung von Tatsinskaja kehrten die Einheiten nach Rumänien zurück, bevor sie im Dezember 1942 nach Nowotscherkassk verlegt wurden.

Am 1. Januar 1943 wurde die Luftkampfgruppe in das 1. Fliegerkorps umstrukturiert. Nach den schweren Verlusten bei Stalingrad zog sich das Korps über Melitopol, Odessa, Tiraspol und Mykolajiw zurück, während es schrittweise seine Einsatzfähigkeit wiederherstellte. Die Jagdverbände wurden auf Messerschmitt Bf 109G umgerüstet, die Bomberstaffeln erhielten Junkers Ju 88, während die Aufklärungseinheiten mit Ju 88D-1 ausgestattet wurden. Bis Juni 1943 war das Korps wieder einsatzbereit, verlegte sein Hauptquartier nach Mariupol und nahm die Kampfhandlungen im südlichen Sektor der Ostfront wieder auf.

Im Herbst und Winter 1943 unterstützten die Bomberverbände des Korps deutsche und rumänische Bodentruppen durch gezielte Luftangriffe gegen feindliche Stellungen, während die Aufklärungseinheiten aktiv an der Front operierten. Doch bis Anfang 1944 erlitt das 1. Fliegerkorps schwere Verluste und musste sich unter dem Druck der sowjetischen Offensive nach Bessarabien zurückziehen. Obwohl Pläne zur Aufstellung neuer Fliegerkorps bestanden, wurde als einzige reale Verstärkung das 3. Fliegerkorps (rum. Corpul 3 Aerian) aufgestellt, das schließlich das geschwächte 1. Korps an der Frontlinie ersetzte.

Am 23. August 1944 befanden sich beide Korps noch auf rumänischem Boden und kämpften nun gegen deutsche Einheiten. Das 3. Korps operierte im Raum Slobozia, während das 1. Korps Verteidigungsstellungen bei Buzău hielt. Am 25. Oktober 1944 wurde das 3. Korps mit dem 3. Luftbezirk zusammengelegt, wodurch das 1. Korps zur letzten großen aktiven Einheit der rumänischen Luftstreitkräfte wurde.

Nach dem Seitenwechsel Rumäniens am 9. September 1944 wurde das 1. Fliegerkorps der sowjetischen 5. Luftarmee unterstellt. Die rumänischen Piloten flogen nun Einsätze an der Seite der Roten Armee. Bis zum 25. Oktober umfasste das Korps 14 Staffeln mit etwa 176 Flugzeugen. Während des weiteren Vormarsches der sowjetischen und rumänischen Streitkräfte wurde das Korps schrittweise verstärkt. Die entscheidende Bewährungsprobe war die Vorbereitung auf die letzte große Offensive in der Tschechoslowakei. Bis zum 18. Mai 1945 absolvierten die rumänischen Piloten zahlreiche Kampfeinsätze und zerstörten 176 feindliche Flugzeuge.

Im Sommer 1945 nahmen Teile des Korps an Luftdemonstrationen in Bratislava und Wiener Neustadt teil, bevor sie zwischen Juli und August nach Rumänien zurückkehrten.

Tarnschema der rumänischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg

Vor Beginn des Zweiten Weltkriegs beschaffte Rumänien Flugzeuge aus Deutschland, Polen, Frankreich, Kanada und Italien. Die meisten importierten Flugzeuge behielten ihr ursprüngliches Tarnschema bei.

Deutsche Jagdflugzeuge wie die Heinkel He 112 in rumänischen Diensten waren entweder in einem einheitlichen grauen oder grünen Tarnschema gehalten. Die Messerschmitt Bf 109E wurde mit der Standardtarnung der Luftwaffe jener Zeit eingesetzt. Ab 1942 erhielt Rumänien die Messerschmitt Bf 109G, die in der ab 1941 üblichen zweifarbigen grauen Lackierung geliefert wurden. Bomber wie die Heinkel He 111 und Junkers Ju 87 behielten ihre ursprüngliche deutsche Tarnung.

Britische Flugzeuge, die nach Rumänien geliefert wurden, behielten ebenfalls ihr ursprüngliches Farbschema. Sie waren im „Temperate Land Scheme“ lackiert, das seit 1938 bei der Royal Air Force verwendet wurde.

Die nach Rumänien gelieferten italienischen Flugzeuge, darunter die Savoia-Marchetti SM.79, behielten ihre italienische Tropentarnung. Diese bestand typischerweise aus Sand-, Grün- und Brauntönen, die für den Einsatz in Südeuropa und Nordafrika optimiert waren.

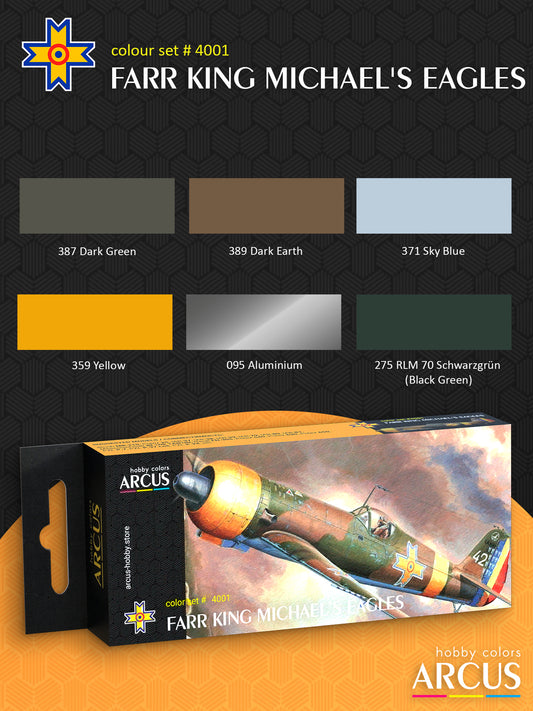

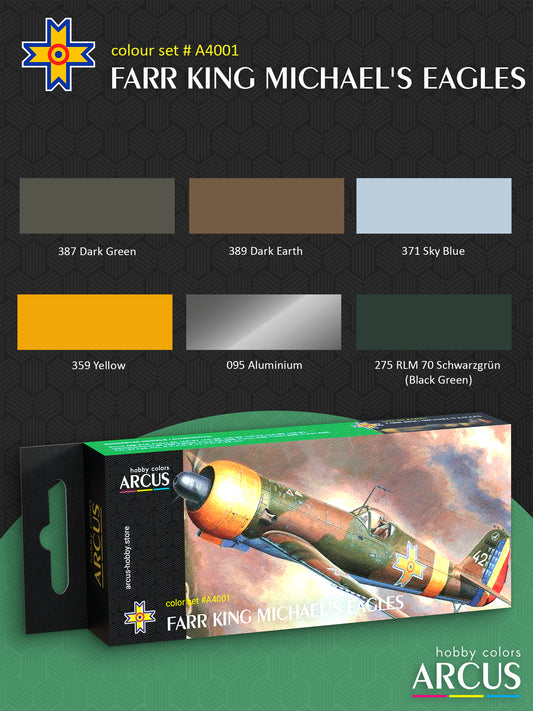

Polnische Flugzeuge, die Rumänien erwarb, behielten ihre ursprüngliche polnische Tarnung. In den IAR-Werken in Brașov wurden PZL P.11F-Jäger in Lizenz gefertigt, erhielten jedoch die Standardlackierung der Königlichen Rumänischen Luftstreitkräfte. Zwischen 1939 und 1941 wurden rumänische Flugzeuge mit Farben der britischen Firma Cellon lackiert. Die Farbtöne entsprachen denen der Royal Air Force: Dunkelbraun (Dark Earth), Dunkelgrün (Dark Green) und Himmelblau (Sky Blue). Nach dem Beitritt Rumäniens zu den Achsenmächten wurde die Lieferung britischer Farben eingestellt, und stattdessen kamen Farben von Herbig Haarhaus zum Einsatz. Dies führte zu einer Umstellung des Tarnschemas: Die Oberseiten der Flugzeuge wurden in einem einheitlichen Grün lackiert, während die Unterseiten weiterhin blau blieben, jedoch in einem anderen Farbton.

Ab Frühjahr 1941 erhielten, wie alle Achsenverbündeten an der Ostfront, auch rumänische Militärflugzeuge gelbe Schnellerkennungsmarkierungen: Flügelspitzen, Triebwerksverkleidungen sowie ein Rumpfband. Später wurden die oberen Teile der Motorverkleidungen vieler Maschinen wieder in Tarnfarben überlackiert. Dies wurde jedoch nicht einheitlich umgesetzt, sodass auf einigen Flugzeugen, insbesondere auf der IAR-80 und IAR-81, die gelben Motorhauben länger erhalten blieben.

Im September 1944, nach dem Seitenwechsel Rumäniens zu den Alliierten, wurden alle gelben Schnellerkennungsmarkierungen in Weiß umlackiert, und das Michaelkreuz wurde durch dreifarbige Kokarden in den rumänischen Nationalfarben ersetzt, ähnlich denen, die bis 1941 verwendet wurden.

Standardfarbtöne der Königlichen Rumänischen Luftstreitkräfte

Da die rumänischen Luftstreitkräfte Flugzeuge verschiedener Herkunft einsetzten, entsprach ihre Lackierung meist den Vorgaben des jeweiligen Herstellerlandes. Deutsche Flugzeuge wurden nach RLM-Standard lackiert, britische nach den MAP-Spezifikationen. Polnische Maschinen behielten ihre werkseitige Tarnung aus den PWS- und PZL-Fabriken.

Rumänische Flugzeuge, die im IAR-Werk in Brașov produziert wurden, erhielten bis 1941 originale britische MAP-Farbtöne. Ab 1941 wurden stattdessen Exportfarben nach RLM-Standard verwendet, die aus Deutschland geliefert wurden.